A lo largo de mi ejercicio profesional, primero en el ámbito público educativo y después en la parte privada, me ha tocado conocer niños(as), jóvenes y personas adultas, que tienen un discurso marcadamente derrotista, con frases como “no puedo”, “no saldrá bien”, “es muy difícil”, “no es para mí”, entre muchas otras; que reflejan una forma de pensar sobre ellos y sobre las actividades de las que hablan.

Estas actividades pueden ser diversas, aunque generalmente implican un cambio, un reto, una acción que han intentado con anterioridad y que no han logrado los resultados esperados, como las calificaciones escolares, la dieta, bajar de peso, hacer ejercicio, obtener un mejor trabajo, tener una relación amorosa plena, aprender una nueva habilidad, por poner algunos ejemplos.

Ante una situación así, ante un niño que al pedirle que realice una actividad lo primero que sale de su boca es “no puedo”, sin haberlo intentando, sin haber probado sus habilidades, sin haberse esforzado; creo que es importante preguntarnos qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para que un niño o un adulto, adquiera este sentimiento de impotencia generalizada.

Uno de los análisis de las variables que influyen en la conformación de un sentimiento de impotencia aprendida generalizada, en el contexto mexicano, fue retomado por Cruz, Días-Loving, Bouzas, Sánchez y Roque, en su investigación publicada en el año 2013, bajo el nombre de Resultados incontrolables en la vida e impotencia aprendida generalizada: facilitadores para aceptar un estatus inferior.

Los autores proponen que, cuando las personas estamos expuestas de forma recurrente a eventos con resultados desfavorables, que consideramos incontrolables (no controlamos la situación, ni los resultados de la misma), se genera un estado de Impotencia Aprendida (IA). Éste, suele ser focalizado a ciertos contextos o actividades. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, puede convertirse en un mecanismo de afrontamiento generalizado y configurar una forma de Impotencia Aprendida Generalizada (IAG).

Esta creencia de impotencia, se caracteriza por una tendencia a evitar tareas difíciles (el ejemplo del niño y la actividad), rendirse fácilmente ante situaciones adversas (lo intento una o dos veces y lo dejo) y, aceptar fácilmente la superioridad de otros en situaciones de competencia (el otro es y será mejor que yo, sin importar lo que haga).

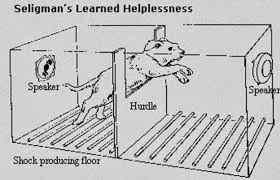

El concepto de impotencia aprendida o indefensión aprendida (como también se le traduce), fue desarrollado por Seligman y su equipo de trabajo (Garber & Seligman, 1980). Ellos hicieron experimentos con perros, a los cuales sometieron a descargar eléctricas incontrolables, descubriendo que dichos animales se comportaban de una forma diferente a aquellos que sí tuvieron algún control sobre éstas. Se dieron cuenta que, en situaciones posteriores, los animales que habían sido sometidos a experiencias con pérdida de control, tardaban mucho más tiempo en realizar intentos por escapar y, cuando se les cambiaba de situación y podían tener control sobre las descargar, también tardaban más en emprender acciones para evitar el castigo.

Para Cruz, Días-Loving, Bouzas, Sánchez y Roque una de las principales motivaciones para realizar una conducta es la percepción de eficacia para lograr un resultado esperado; y es que, nos podríamos preguntar ¿para qué hago algo que sé que no va a resultar como lo espero? (aunque realmente no tengamos plena certeza del resultado, en ocasiones, elegimos creer de forma negativa y, por ende, no hacemos las cosas).

En el caso de los perros, al haber sido sometidos a situaciones en donde ninguno de sus intentos cambiaba el resultado (resultados incontrolables), cuando posteriormente, se veían en condiciones similares, se identificó un patrón conductual que podría interpretarse como desmotivación para escapar o evitar el castigo: impotencia aprendida. Los animales aprendieron que no podían hacer nada por cambiar la situación y dejaron, disminuyeron o retrasaron sus conductas por intentar cambiarla o controlarla (escapar o evitar el castigo).

La explicación dada a partir de la teoría de la impotencia aprendida, es inconsistente con la teoría de la reactancia psicológica de S.S. Brehm y Brehm (1981). Estos autores afirman que, cuando la libertad o los derechos se ven amenazados, se tiende a generar una activación motivacional, que impulsa al organismo para incrementar el esfuerzo por recuperar aquello que percibe perdido. Es decir, en el caso de los perros, se hubiera esperado que no se desmotivaran, sino que su esfuerzo fuera mayor.

Por su parte, Wortman y Brehm (1975) en un esfuerzo por conciliar ambas teorías, propusieron que dichas explicaciones son diferentes fases de un mismo proceso, y que las diferencias en la conducta de los organismos, se debe a tres aspectos: expectativas de control sobre la tarea, la importancia que tiene ésta y la cantidad de intentos fallados que se hayan experimentado. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo de los perros, en la primera experiencia con los eventos incontrolables (descargas eléctricas), posiblemente, el animal experimentaría reactancia psicológica y, en función de la importancia del resultado, procuraría esforzarse más por conseguir su meta. Sin embargo, mientras más intentos fallidos tenga, su sentido de control disminuiría, y con él, la motivación y los esfuerzos por lograr su meta; seguramente, hasta que se convenza que, sin importar lo que haga, no podrá parar el castigo, generándose la impotencia aprendida.

Si llevamos este mismo análisis al ejemplo del niño que ante la primera actividad dice “no puedo”, podríamos inferir que, probablemente, esta respuesta no siempre fue su primera opción. Tal vez, durante su infancia y en sus primeras experiencias educativas formales o informales, el niño experimentó de forma recurrente una exposición a resultados negativos incontrolables; lo que, si seguimos la teoría, debió generar en un primer momento una respuesta más intensa; es decir, mayores intentos por lograrlo o llamar la atención de sus padres o maestros. Si ante estos esfuerzos, el éxito no llegó y, por el contrario, su desempeño fue recurrentemente limitado, marcado por el error, por la incomprensión y el caos parental y escolar, por la burla y la desesperación, por la falta de acompañamiento cercano y empático que le diera seguridad y confianza en él y en sus capacidades; seguramente se generó una percepción de impotencia aprendida, dando paso a las conductas que conlleva, como la evasión, la actitud derrotista, la claudicación expedita y la conformación con situaciones de injusticia y sumisión.

Por lo anterior, el objetivo general de la investigación de Cruz, Días-Loving, Bouzas y Sánchez (2013) fue generar evidencias de los posibles efectos de la Exposición a Resultados Incontrolables sobre la generación de un estado de Impotencia Aprendida Generalizada. Cabe destacar que, para los autores, las principales fuentes de resultados incontrolables son la crianza durante los primeros años de vida y los eventos críticos como enfermedades, muertes y desilusiones significativas. Con este objetivo en mente, los autores realizaron el estudio teniendo como hipótesis que, mientras mayores sean los resultados incontrolables que la persona haya vivido, mayor será su tendencia a rendirse fácilmente y a aceptar condiciones de injusticia e inequidad.

Para comprobarlo, los investigadores evaluaron a una muestra compuesta por 375 participantes. El cuestionario que emplearon, recuperaba la información sobre las situaciones conflictivas y los estilos de crianza que habían vivido. En este último rubro, se categorizarón las acciones parentales entre tutoría y caos. La tutoría hacía referencia a la orientación y acompañamiento constante que hacen las familias ante los retos e incertidumbre de los hijos(as). Por el contrario, el concepto de caos identifica situaciones que generan en los niños(as) la incapacidad de anticipar el comportamiento de los cuidadores primarios con respecto a su conducta; es decir, los niños(as) no saben si lo que hacen será evaluado positiva o negativamente.

Los resultados comprueban la creencia inicial de los investigadores. Los participantes con altos niveles de exposición a resultados incontrolables en su vida, reportaban mayor motivación para evitar el fracaso (preocupación ante la expectativa por fracasar y evasivas para realizar tareas en las pudieran no tener éxito), negación (me comporto como si no hubiera pasado), emociones negativas (ansiedad y angustia) y paranoia (preocupación por resultados negativos en la interacción con otras personas); así como estilos de afrontamiento relacionados con la rendición (renuncia por alcanzar objetivos deseados), uso de drogas (forma de aminorar los efectos emocionales negativos) e impulsividad emocional (expresión intensa y descontrolada de emociones negativas).

Cabe señalar que, los principales problemas reportados fueron la salud de algún familiar (70.9%), la muerte de algún familiar (66.1%) y conflictos serios con la pareja sentimental (56.6%). Aunado a lo anterior, las situaciones en las que se identificó mayor pérdida de control, fueron los problemas con la pareja (40%), con los estudios (35.7%) y conflictos con la familia (35.2%).

Por su parte, los participantes con bajos índices de resultados incontrolables reportaron estilos de afrontamiento social y directo. El primero se caracteriza por la búsqueda de consejos y apoyo de otras personas ante una situación estresante. El segundo, implica el análisis, la planeación y la implementación de estrategias para la resolución de problemas.

Por lo anterior, se puede decir que, un estilo de crianza desestructurado y vivir problemas recurrentes que se perciben como incontrolables, pueden generar en los niños(as) y los adultos, un sentimiento de impotencia sobre la vida. Esto, posiblemente, generará desmotivación para realizar acciones que cambien las cosas, así como mayor intolerancia, frustración ante situaciones de incertidumbre, temor al fracaso, reactividad emocional y disposición a rendirse ante la adversidad. Todos estos, indicadores que, para los autores, configuran un estado de Impotencia Aprendida Generalizada.

¿Cómo la evitamos? Tomando como referencias los resultados de la investigación, se podría decir que, en los niños(as), empleando una educación formal e información estructurada, empática, comprensiva, que destaque sus fortalezas, que enfatice un rol activo en la resolución de problemas y les modele las estrategias para lograrlo, desde la responsabilidad individual y colectiva. En los adultos, y desde enfoques cognitivo-conductuales, considero que la identificación de las creencias y conductas disfuncionales es un primer paso para buscar la modificación de aquellas que no están llevándonos por el camino que queremos. Se escribe fácil, pero cambiar algo que nos tomó años adquirir y dominar, aunque nos esté dañando, suele ser un proceso complejo. Así que, qué mejor que hacerlo de la mano de un profesional (psicólogo).

Referencias

Brehm, S. S., & Brehm, J. W. (1981). Psychological reactance: A theory of freedom and control. New York: Academic Press.

Cruz, C. E., Díaz-Loving, R., Bouzas, A., y Sánchez, R. (2013). Resultados incontrolables en la vida e impotencia aprendida generalizada: facilitadores para aceptar un estatus inferior. Suma psicológica, 20(2), 129-146.

Garber, J., & Seligman, M.E.P. (1980). Human helplessness: Theory and applications. New York: Academic

Wortman, C. B. & Brehm, J. W. (1975). Responses to uncontrollable outcomes: An integration of reactance theory and the learned helplessness model. En L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, (Vol. 8, pp. 277-336). New York: Academic Press.

Copyright @ Todo los derechos reservados para CENTRO PSICOPEDAGÓGICO STEAM. Designed by DN.

Deja un comentario